L’arte può suscitare emozioni momentanee più o meno fruttuose, o favorire sentimenti che hanno già un terreno predisposto a coglierli, o anche aprire finestre di interpretazione, per lo più arbitrarie ma sempre suggestive. Non so se intenzionalmente, ma di queste finestre il curatore della mostra ne ha aperte tante, tra cui quella del freddo, una metafora a cui bisognerebbe dare lo stesso peso di quella del calore.

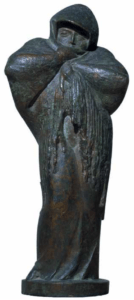

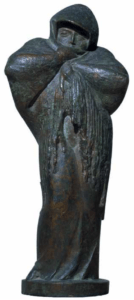

La piccola scultura Chula (Gelo) inserita nella Sezione del Cammino, potrebbe avere un grande significato, maggiore di quello che sembrerebbe: notte dei sentimenti, indifferenza delle persone, chiusura in sè stessi, persino il ritorno al buio e al freddo quando ci viene a mancare la luce dell’amore e il calore della tenerezza.

Potrebbe essere il freddo nel mondo che ci circonda – come scrive Wystan Hugh Auden – «Bisognosi anzitutto / di silenzio e di calore, produciamo / freddo e chiasso brutali». Ma il Grande Freddo è quello dell’angoscia così intensamente emotiva di chi soffre, un gelo che si può sciogliere solo con l’ascolto, quello del silenzio. Di quel silenzio dell’angoscia, della sofferenza più interiore, dell’affanno di un cuore infreddolito che si riveste di ruvidi panni per non lasciare intravedere il suo dolore, come nei versi di Alfred Tennyson: “Mi sembra talvolta quasi peccato / esprimere in parole l’affanno ch’io sento; / perché le parole a metà solo rivelano l’anima profonda, / e a metà la nascondono; come fa la Natura. / […] M’avvolgerò in parole come in negre gramaglie, / come in ruvidi panni a difesa del freddo; / ma di quel gran dolore che questi avvolgono / solo i contorni appaiono e nulla più”.

Una poesia che sembrerebbe fatta a misura di questa piccola scultura. Chissà se gli abbracci potrebbero essere talmente caldi da porre fine al freddo di alcuni grandi inverni dentro? Se basterebbero a scaldarci come in una incubatrice o in una serra, e farci maturare, “sbocciare appieno” come nei versi di Blaga Dimitrova: “Hai freddo?” mi hai chiesto / e mi hai stretto in un abbraccio. / In te rannicchiata con fiducia, / sono sbocciata appieno. E quali / canti d’uccelli d’oltremare ho udito! / Venti del sud iniziavano a soffiare. / E come un’amarena, ancora intimidita, / ho dato via i miei colori”. Sebastiano P.

e potessi scegliermi un angelo, non sarebbe un angelo biondo, perfetto, lucente, sfavillante. Sarebbe quello di Mitoraj: accoglie i visitatori nella prima sala della mostra, è così diverso dai soliti angeli, che non c’è nessuno che passi oltre senza averlo osservato.

e potessi scegliermi un angelo, non sarebbe un angelo biondo, perfetto, lucente, sfavillante. Sarebbe quello di Mitoraj: accoglie i visitatori nella prima sala della mostra, è così diverso dai soliti angeli, che non c’è nessuno che passi oltre senza averlo osservato.

Ad unire la composizione è il senso di consapevolezza, che ogni figura fa proprio in un modo diverso, dell’inesorabilità di quanto accade: c’è chi distoglie lo sguardo e chi resta. Da questo, dalla partecipazione intima all’evento, nasce la compassione. Essa non coincide con la speranza, che guarda oltre e, così facendo, solleva. Essa, piuttosto,“mette in ginocchio”: solo così può condurre fin dentro alla sofferenza. Immagino il farsi del silenzio tra le pieghe dei rilievi e penso che la compassione sia il segno luminoso del mistero della presenza, del bene che possiamo fare gli uni agli altri, anche nelle situazioni estreme, che rendono inutili le parole e superflui i gesti. Sabina P.

Ad unire la composizione è il senso di consapevolezza, che ogni figura fa proprio in un modo diverso, dell’inesorabilità di quanto accade: c’è chi distoglie lo sguardo e chi resta. Da questo, dalla partecipazione intima all’evento, nasce la compassione. Essa non coincide con la speranza, che guarda oltre e, così facendo, solleva. Essa, piuttosto,“mette in ginocchio”: solo così può condurre fin dentro alla sofferenza. Immagino il farsi del silenzio tra le pieghe dei rilievi e penso che la compassione sia il segno luminoso del mistero della presenza, del bene che possiamo fare gli uni agli altri, anche nelle situazioni estreme, che rendono inutili le parole e superflui i gesti. Sabina P. Nella sezione “Attesa” della mostra si trova una scultura dedicata a “Penelope”: quale figura poteva raffigurare, proprio nel senso di “dare figura”, l’attesa se non lei? Eppure, da una scelta che appare scontata in partenza, davanti a lei sgorgano emozioni e pensieri nuovi. Penelope, nella mia mente una donna invecchiata, taciturna, immancabilmente assisa al suo telaio, appare qui giovane, femminile, solidamente dolce, custode di un pensiero forte, pronto a farsi azione. E’ sì la moglie di Ulisse, ma anche, e soprattutto, regina, la regina di Itaca. Alla partenza del marito e per tutti i dieci anni successivi, l’attesa diverrà per lei esperienza esistenziale. Penelope saprà anche renderla vitale: non la disperderà in incertezza, esitazione, debolezza, passività. “Non è lecito il pianto”, ammonisce un disegno di Campigli esposto in mostra, non a caso abitato solo da donne. Penelope è tutte queste donne insieme: trasforma in impegno il pianto della lontananza, difende dagli avversari il potere di Ulisse, regna con ferma volontà su Itaca, cresce e prepara il figlio Telemaco, non soccombe al sacrificio, non disfa il ricordo, annoda il presente, tesse il futuro. Penelope fila il Tempo, senza subirlo. Insegna che “attesa” è saper attraversare l’ombra di ciò che deve ancora manifestarsi. E’ lei a dare significato alle peregrinazioni di Ulisse: lei a riconoscerlo, lei a garantirgli Itaca come“patria”, lei a fare dell’attesa la condizione per il suo ritorno a regnare. Laura A.

Nella sezione “Attesa” della mostra si trova una scultura dedicata a “Penelope”: quale figura poteva raffigurare, proprio nel senso di “dare figura”, l’attesa se non lei? Eppure, da una scelta che appare scontata in partenza, davanti a lei sgorgano emozioni e pensieri nuovi. Penelope, nella mia mente una donna invecchiata, taciturna, immancabilmente assisa al suo telaio, appare qui giovane, femminile, solidamente dolce, custode di un pensiero forte, pronto a farsi azione. E’ sì la moglie di Ulisse, ma anche, e soprattutto, regina, la regina di Itaca. Alla partenza del marito e per tutti i dieci anni successivi, l’attesa diverrà per lei esperienza esistenziale. Penelope saprà anche renderla vitale: non la disperderà in incertezza, esitazione, debolezza, passività. “Non è lecito il pianto”, ammonisce un disegno di Campigli esposto in mostra, non a caso abitato solo da donne. Penelope è tutte queste donne insieme: trasforma in impegno il pianto della lontananza, difende dagli avversari il potere di Ulisse, regna con ferma volontà su Itaca, cresce e prepara il figlio Telemaco, non soccombe al sacrificio, non disfa il ricordo, annoda il presente, tesse il futuro. Penelope fila il Tempo, senza subirlo. Insegna che “attesa” è saper attraversare l’ombra di ciò che deve ancora manifestarsi. E’ lei a dare significato alle peregrinazioni di Ulisse: lei a riconoscerlo, lei a garantirgli Itaca come“patria”, lei a fare dell’attesa la condizione per il suo ritorno a regnare. Laura A.

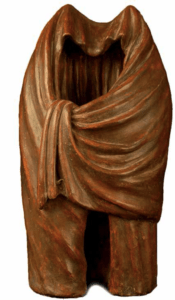

Questa scultura, molto enigmatica, riesce sempre a catturarmi. Assenza o presenza? Come avviene per il silenzio, l’assenza non cessa mai di coinvolgere il suo opposto e di richiederne l’esistenza, ossia la presenza. Nelle relazioni umane che finiscono l’assenza di qualcuno non è mai un vero nulla. Il posto lasciato vuoto da coloro che se ne vanno è il segno di qualcosa che manca, ma in realtà il posto non è mai lasciato del tutto vuoto perché rimane quello che si rimpiange o che si attende di nuovo. Le forme dell’assenza, della distanza, dell’abbandono sono innumerevoli, non solo fisiche ma anche emozionali. In molte situazioni, anche diverse tra loro, dal commiato alla morte, potrebbero valere i versi di Ezra Pound: «Perché quello che veramente ami rimane […] Quello che veramente ami non ti sarà strappato / Quello che veramente ami è la tua vera eredità». Ovviamente, se saprai custodirla…

Questa scultura, molto enigmatica, riesce sempre a catturarmi. Assenza o presenza? Come avviene per il silenzio, l’assenza non cessa mai di coinvolgere il suo opposto e di richiederne l’esistenza, ossia la presenza. Nelle relazioni umane che finiscono l’assenza di qualcuno non è mai un vero nulla. Il posto lasciato vuoto da coloro che se ne vanno è il segno di qualcosa che manca, ma in realtà il posto non è mai lasciato del tutto vuoto perché rimane quello che si rimpiange o che si attende di nuovo. Le forme dell’assenza, della distanza, dell’abbandono sono innumerevoli, non solo fisiche ma anche emozionali. In molte situazioni, anche diverse tra loro, dal commiato alla morte, potrebbero valere i versi di Ezra Pound: «Perché quello che veramente ami rimane […] Quello che veramente ami non ti sarà strappato / Quello che veramente ami è la tua vera eredità». Ovviamente, se saprai custodirla…